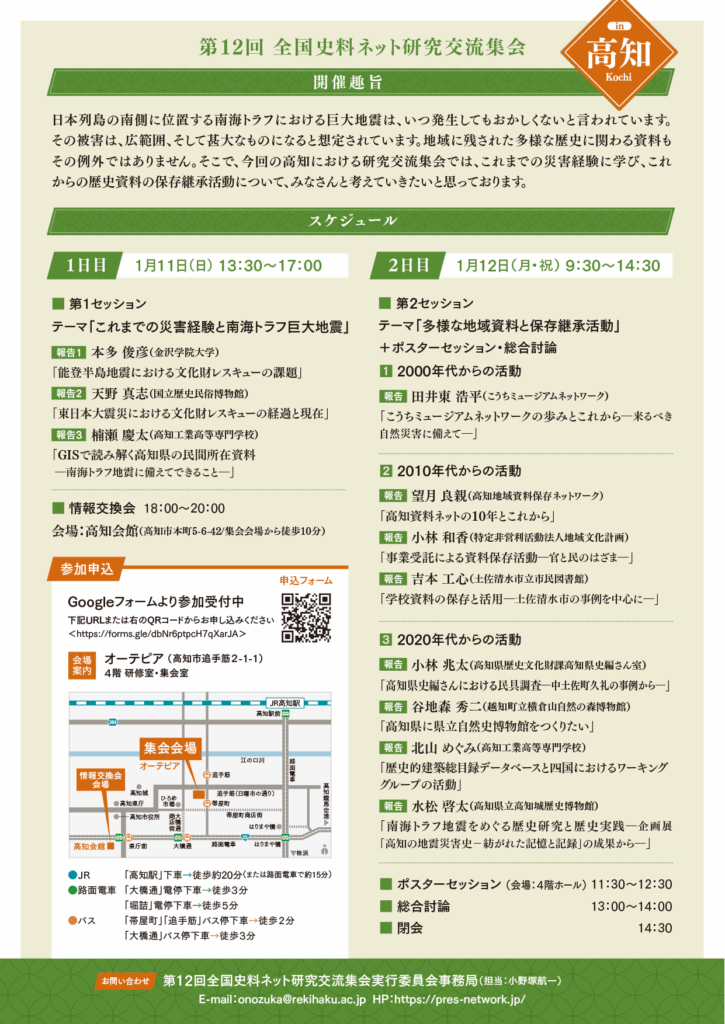

第12回全国史料ネット研究交流集会 in 高知 開催概要

- 会期:2026年1月11日(日)・12日(月・祝)

- 会場:オーテピア 4階 研修室・集会室 *アクセスはこちら

- 開催形式:対面+オンライン(ハイフレックス方式/定員は現地会場200名・オンライン300名)

- 主催:第12回全国史料ネット研究交流集会実行委員会、人間文化研究機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト「歴史文化資料保全の大学・共同利用機関ネットワーク事業」

- 共催:高知地域資料保存ネットワーク、こうちミュージアムネットワーク、科学研究費補助金学術変革領域研究(A)「歴史学研究成果の共有と「水平展開」」(課題番号25H01241、研究代表:天野真志)

- 後援:独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター、高知県、高知県教育委員会、甲州史料調査会、NPO法人宮城歴史資料保全ネットワーク、山形文化遺産防災ネットワーク、そうま歴史資料保存ネットワーク、ふくしま歴史資料保存ネットワーク、茨城文化財・歴史資料救済・保全ネットワーク、とちぎ歴史資料ネットワーク、那須資料ネット、群馬歴史資料継承ネットワーク、NPO法人歴史資料継承機構じゃんぴん、千葉歴史・自然資料救済ネットワーク、北総地域資料・文化財保全ネットワーク、地域史料保全有志の会、信州資料ネット、新潟歴史資料救済ネットワーク、いしかわ歴史資料保全ネットワーク、東海歴史資料保全ネットワーク、歴史資料ネットワーク、歴史資料保全ネット・わかやま、山陰歴史資料ネットワーク、岡山史料ネット、広島歴史資料ネットワーク、歴史資料ネットワーク・徳島、愛媛資料ネット、熊本被災史料レスキューネットワーク、宮崎歴史資料ネットワーク、鹿児島歴史資料防災ネットワーク、 高知新聞社、朝日新聞高知総局、毎日新聞高知支局、読売新聞高知支局、NHK高知放送局、RKC高知放送、KUTVテレビ高知、KSSさんさんテレビ、エフエム高知、KCB高知ケーブルテレビ

プログラム

1月11日(日)13時30分~17時00分 第1セッション「これまでの災害経験と南海トラフ巨大地震」

- 報告

本多俊彦(金沢学院大学)「能登半島地震における文化財レスキューの課題」

天野真志(国立歴史民俗博物館)「東日本大震災における文化財レスキューの経過と課題」

楠瀬慶太(高知工業高等専門学校)「GISで読み解く高知県の民間所在資料―南海トラフ地震に備えてできること―」 - 情報交換会(18時00分~20時00分)@高知会館(高知市本町5-6-42/集会会場から徒歩10分)

1月12日(月・祝)9時30分~14時30分 第2セッション「多様な地域資料と保存継承活動」+ポスターセッション・総合討論

- 報告1(2000年代からの活動)

田井東浩平(こうちミュージアムネットワーク)「こうちミュージアムネットワークの歩みとこれから―来るべき自然災害に備えて―」 - 報告2(2010年代からの活動)

望月良親(高知地域資料保存ネットワーク)「高知資料ネットの10年とこれから」

小林和香(特定非営利活動法人地域文化計画)「事業受託による資料保存活動―官と民のはざま―」

吉本工心(土佐清水市立市民図書館)「学校資料の保存と活用―土佐清水市の事例を中心に―」 - 報告3(2020年代からの活動)

小林兆太(高知県歴史文化財課高知県史編さん室)「高知県史編さんにおける民具調査―中土佐町久礼の事例から―」

谷地森秀二(越知町立横倉山自然の森博物館)「高知県に県立自然史博物館をつくりたい」

北山めぐみ(高知工業高等専門学校)「歴史的建築総目録データベースと四国におけるワーキンググループの活動

水松啓太(高知県立高知城歴史博物館)「南海トラフ地震をめぐる歴史研究と歴史実践―企画展「高知の地震災害史―紡がれた記憶と記録―」の成果から―」 - ポスターセッション:(11時30分~12時30分)@4階ホール

- 総合討論:(13時00分~14時00分)